C’est l’une des choses que je déteste le plus, mais qu’il est presque impossible d’éviter: le maudit synopsis. Que ce soit pour l’envoi à une maison d’édition, pour soumettre un projet ou pour convaincre un agent (apparemment de mieux en mieux considérés dans le milieu littéraire), la création d’un synopsis simple, qui tient en une à deux pages, est obligatoire. OK, me dit ma voix intérieure — enfin, l’une de mes voix intérieures. Je ne sais pas pour vous, mais chez mo.i, on est nombreux, dans ma tête.

OK, me dis-je donc, mais, mec ! Comment veux-tu que je réduise l’ensemble de mon roman de 500 pages en 500 mots ? Faire passer l’ingéniosité de mon scénario, la profondeur de mes personnages et l’émotion en une page ou deux, c’est impossible !

Ouais. Il me faut une méthode. Vous me connaissez, c’est comme ça que je fonctionne (si vous ne me connaissez pas, vous pouvez avoir un aperçu en écoutant quelques épisodes de notre podcast avec Catherine Rolland, ou lire les autres articles sur ce site).

Car je ne vous l’ai pas encore dit, mais l’écriture d’un synopsis est devenue un enjeu très pressant quand j’ai décidé de soumettre mon prochain thriller en maison d’édition. Il me fallait donc un processus efficace et qui ne me donne pas envie de balancer mon clavier par la fenêtre au bout de dix minutes.

Donc, tout d’abord, établissons quelques règles à la louche.

Première règle: je devrais me limiter à présenter deux ou trois personnages, au maximum. Dans mon thriller, il y en a bien plus, évidemment. Il y a notamment toute une équipe d’enquête et de personnages secondaires qui ont une importance primordiale pour la compréhension des protagonistes. Mais je ne peux pas me permettre de les inclure dans le synopsis, car l’espace y est limité.

Donc, le personnage principal, l’antagoniste, et peut-être un personnage support s’il est important.

Règle seconde: Je dois dire la fin ! Ouais, ça parait à la fois évident et ridicule. En gros, je vais spoiler mon histoire, mais ce que veulent savoir les gens qui vont lire le synopsis, c’est si je sais mener mon intrigue jusqu’au bout, jusqu’à une fin inattendue et satisfaisante.

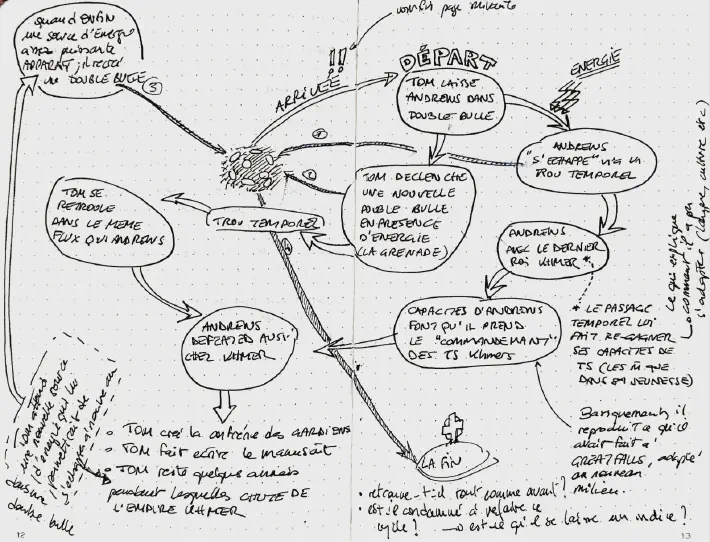

Règle à la louche tierce: Il n’est pas nécessaire d’inclure les trames secondaires. Seule la trame principale de l’histoire est pertinente pour le synopsis. Bien, maintenant que c’est clair, vous noterez en lisant la suite que j’ai adapté le parcours du héros, tout simplement parce que la plupart des histoires suivent de près ou de loin ce format.

Libre à vous d’adapter le truc ; si vous avez écrit une structure en trois (ou quatre) actes, et que cela vous parle plus pour créer votre synopsis, ce n’est pas moi qui vais vous en dissuader.

L’idée ici, comme pour tout ce que je publie sur ce site, est de vous donner des idées, mais que vous puissiez adapter, remixer, mélanger ces idées avec d’autres, trouvées ailleurs. C’est comme ça que j’ai fait, parce qu’un système développé par un auteur va fonctionner pour lui, mais pas forcément pour vous (pas sans adaptations).

Pour écrire ce synopsis, je vais donc créer une sorte de structure, dans laquelle il « suffit » de remplir les blancs. Pour les exemples, je vais utiliser mon roman de SF, Le Reflet des étoiles. Il y aura donc des spoilers ! Si vous ne l’avez pas lu et que vous ne voulez pas vous faire gâcher la lecture, eh bien… sautez les exemples.

Ou mieux: allez lire mon roman (il est top), puis revenez par ici. Allez-y, je vous attends !

On est bon ? OK. Alors, commençons par établir le point d’entrée dans l’histoire.

1. L’image d’ouverture

(Oui, j’ai une écriture assez cinématique — demandez à mes lecteurs— et donc cela se déteint sur le reste.)

Il s’agit d’une image, d’un concept, d’un cadre qui plante le décor pour l’image à venir.

Année terrestre 2319. L’ordinateur de bord d’un vaisseau spatial en perdition, le Vancouver, réveille en urgence le dernier survivant. Une collision est imminente.

2. Introduction du protagoniste

Qui est le personnage principal ? Donner un ou deux mots le décrivant et dire ce qu’il veut.

Près de 250 années après qu’il est entré dans le caisson de stase, il a de la chance d’être encore vivant. Mais lorsqu’il émerge, ses souvenirs ont disparu. Il ne sait même pas son propre nom.

3. L’incident déclencheur

Quels événement, décision ou changement provoque la décision d’agir pour le personnage ?

Après avoir réglé à la dernière seconde le problème de sa survie immédiate, il est recueilli à bord d’un vaisseau militaire de l’Union des Nations. Mais deux siècles de politique expansionniste ont mené le système solaire au bord d’une guerre dévastatrice entre les deux superpuissances, l’UN et la Fédération Commerciale (FC). Ses sauveurs le prennent pour un espion, ne reconnaissant pas l’origine de son vaisseau, et il a bien du mal à s’expliquer.

Quelques heures après, le bâtiment subit une attaque. Malgré lui, cet homme amnésique — qu’ils appellent « JD », le nom brodé sur sa combinaison de vol — les aide, utilisant des compétences qu’il ne se connaissait pas. Il sauve la vie du seul navigateur capable de calculer un « saut quantique » qui leur permet de s’échapper.

4. Le premier point de pression

Quelle est la complication, l’action ou la décision du personnage principal qui va changer le cours du livre ? Après ce point, impossible, pour lui, de revenir en arrière.

Obligé de composer avec une histoire qu’il ne connait pas, JD est rattrapé par le passé: l’ordinateur du Vancouver pourrait contenir des informations sur le docteur Christensen, disparu avec ses recherches promettant le voyage interstellaire. La rumeur veut qu’il ait créé une colonie cachée, fuyant la polarisation grandissante et la guerre de l’époque. Personne n’a jamais pu le retrouver. Deux siècles plus tôt, le Vancouver aurait ravitaillé cette colonie cachée, et JD, seul survivant, devient le centre de toutes les attentions.

5. Conflits et rencontres

Maintenant notre personnage est dans sa “nouvelle vie”. Il rencontre d’autres personnes, fait de nouvelles expériences et rencontre l’antagoniste (le vilain).

Alors qu’il explore l’épave avec les Marines du Kilroy, JD est approché par les espions de la FC, qui lui transmettent des données prouvant la dérive totalitaire de l’Union des Nations.

6. Le point médian

Le tournant central. Jusque là, notre personnage réagissait à ce qui lui arrivait. Maintenant, il passe à l’action en un changement de perspective crucial. Il faut donc décrire ce qui cause ce changement (de direction/d’émotion/de quelque chose). Là encore, une fois ce point passé, impossible pour notre personnage de revenir en arrière.

De retour sur la station Aldrin — centre politique de l’UN— , JD découvre la Résistance et décide de les rejoindre pour échapper à la geôle. Il est exfiltré à bord de l’Arveed, où le commandant lui fait retrouver une partie de ses souvenirs. Ainsi, ils trouvent un moyen de contacter la Colonie Christensen.

7. La victoire est proche, mais… (le second point de pression)

Qu’est-ce qui se passe et qui fait penser au personnage principal qu’il va gagner/réussir ? On dirait qu’il a la main gagnante, mais tout à coup, oh, non ! L’antagoniste lui vole la victoire et en ressort encore plus puissant.

Transféré sur le vaisseau de la Colonie, JD est reconnu comme l’un des fondateurs, grâce à son ADN. Les enjeux décuplent, car la Colonie a découvert un portail permettant d’accéder à un autre système et à ses ressources, mais fréquenté d’une espèce aussi féroce et technologiquement avancée que belliqueuse, les « Goths ». Depuis qu’ils l’ont découverte, les Colons s’emploient à cacher ce portail pour leur en empêcher l’accès. Le crash du Vancouver et l’agitation autour des découvertes potentielles de la Colonie risquent de le révéler aux Goths, car les explosions énergétiques — sauts quantiques, combats, seraient alors détectés de l’autre côté. Les Colons pensent agir pour le bien de l’humanité en le cachant, limitant le risque d’une invasion.

8. Le moment sombre

Le personnage principal est en dessous de tout, et il doit se battre au travers de ses émotions négatives pour trouver la force nécessaire à la bataille finale. Raconter ce qui se passe.

Dès lors, un plan est élaboré pour empêcher les superpuissances de croiser dans le secteur. Forts de leur supériorité technologique due à Christensen, les Colons sont prêts à se battre ; quitte à provoquer une guerre. JD comprend que cela embraserait tout le système. Il a fui la guerre et ses effets dévastateurs, deux siècles auparavant. Il est hors de question d’en provoquer une nouvelle.

9. Le climax

Le personnage obtient la clé ou la révélation nécessaire pour affronter le conflit principal ou l’antagoniste dans un combat final (ouais, c’est épique, le Voyage du Héros).

Alors il profite de son nouveau statut de « fondateur » pour proposer un plan différent. En se faisant passer pour l’UNS Kilroy grâce au vol de son transpondeur, ils vont provoquer une unité isolée de Goths et l’amener à les suivre jusque dans le Système solaire, juste au moment où les plus puissants vaisseaux de combat de l’UN et de la FC arrivent à proximité. Les Goths poursuivent systématiquement les appareils qu’ils détectent ; ils veulent ce système pour leur seul bénéfice. Quand ils découvriraient leur puissance, les humains seraient obligés de s’allier pour les vaincre ; c’est le but poursuivi par JD.

10. La résolution

C’est le dénouement. Le conflit est résolu et on voit le nouvel état d’équilibre.

Les Goths réagissent comme attendu, attaquant le vaisseau Colon — une agression perçue par tout le monde comme étant dirigée contre le Killroy grâce au transpondeur volé. Un ennemi commun est découvert en même temps que l’existence du portail. Un ennemi puissant, dangereux, et qui va forcer l’humanité divisée à s’allier à nouveau pour faire face à ce nouveau péril. De justesse et grâce à leur action concertée, ils détruisent le vaisseau Goth.

11. L’image finale

Avec quelle image finale veut-on laisser nos lecteurs ? Le personnage a-t-il succombé à ses propres démons ou s’est-il construit une nouvelle vie ?

Si le plan de JD a fonctionné, les révélations pour l’humanité sont lourdes de conséquences. Les superpuissances découvrent en même temps la Colonie, le portail, et le danger que représentent les Goths. Une résolution politique, pacifique, et de mutualisation des ressources contre ce nouvel ennemi doit être négociée.

JD participe un temps à ces échanges qui s’éternisent, mais son passé et ses origines le rattrapent. Il décide de rejoindre un vaisseau renégat affrété par un équipage mixte de Colons et de Résistants, qui franchit le portail illégalement pour découvrir ce Nouveau Monde et leurs habitants.

Note: j’ai beaucoup emprunté à Susan Dennard pour écrire cet article et pour trouver ma méthode. Si vous lisez en anglais, allez faire un tour sur son Substack, c’est une mine !

Je vous propose tout le synopsis d’un coup, pour faciliter la lecture. Voici ce que ça donne.

Année terrestre 2319. L’ordinateur de bord d’un vaisseau spatial en perdition, le Vancouver, réveille en urgence le dernier survivant. Une collision est imminente.

Près de 250 années après qu’il est entré dans le caisson de stase, il a de la chance d’être encore vivant. Mais lorsqu’il émerge, ses souvenirs ont disparu. Il ne sait même pas son propre nom.

_Après avoir réglé à la dernière seconde le problème de sa survie immédiate, il est recueilli à bord d’un vaisseau militaire de l’Union des Nations. Mais deux siècles de politique expansionniste ont mené le système solaire au bord d’une guerre dévastatrice entre les deux superpuissances, l’UN et la Fédération Commerciale (FC). Ses sauveurs le prennent pour un espion, ne reconnaissant pas l’origine de son vaisseau, et il a bien du mal à s’expliquer.

Quelques heures après, le bâtiment subit une attaque. Malgré lui, cet homme amnésique — qu’ils appellent « JD », le nom brodé sur sa combinaison de vol — les aide, utilisant des compétences qu’il ne se connaissait pas. Il sauve la vie du seul navigateur capable de calculer un « saut quantique » qui leur permet de s’échapper._

Obligé de composer avec une histoire qu’il ne connait pas, JD est rattrapé par le passé: l’ordinateur du Vancouver pourrait contenir des informations sur le docteur Christensen, disparu avec ses recherches promettant le voyage interstellaire. La rumeur veut qu’il ait créé une colonie cachée, fuyant la polarisation grandissante et la guerre de l’époque. Personne n’a jamais pu le retrouver. Deux siècles plus tôt, le Vancouver aurait ravitaillé cette colonie cachée, et JD, seul survivant, devient le centre de toutes les attentions.

Alors qu’il explore l’épave avec les Marines du Kilroy, JD est approché par les espions de la FC, qui lui transmettent des données prouvant la dérive totalitaire de l’Union des Nations.

De retour sur la station Aldrin — centre politique de l’UN— , JD découvre la Résistance et décide de les rejoindre pour échapper à la geôle. Il est exfiltré à bord de l’Arveed, où le commandant lui fait retrouver une partie de ses souvenirs. Ainsi, ils trouvent un moyen de contacter la Colonie Christensen.

Transféré sur le vaisseau de la Colonie, JD est reconnu comme l’un des fondateurs, grâce à son ADN. Les enjeux décuplent, car la Colonie a découvert un portail permettant d’accéder à un autre système et à ses ressources, mais fréquenté d’une espèce aussi féroce et technologiquement avancée que belliqueuse, les « Goths ». Depuis qu’ils l’ont découverte, les Colons s’emploient à cacher ce portail pour leur en empêcher l’accès. Le crash du Vancouver et l’agitation autour des découvertes potentielles de la Colonie risquent de le révéler aux Goths, car les explosions énergétiques — sauts quantiques, combats, seraient alors détectés de l’autre côté. Les Colons pensent agir pour le bien de l’humanité en le cachant, limitant le risque d’une invasion.

Dès lors, un plan est élaboré pour empêcher les superpuissances de croiser dans le secteur. Forts de leur supériorité technologique due à Christensen, les Colons sont prêts à se battre ; quitte à provoquer une guerre. JD comprend que cela embraserait tout le système. Il a fui la guerre et ses effets dévastateurs, deux siècles auparavant. Il est hors de question d’en provoquer une nouvelle.

Alors il profite de son nouveau statut de « fondateur » pour proposer un plan différent. En se faisant passer pour l’UNS Kilroy grâce au vol de son transpondeur, ils vont provoquer une unité isolée de Goths et l’amener à les suivre jusque dans le Système solaire, juste au moment où les plus puissants vaisseaux de combat de l’UN et de la FC arrivent à proximité. Les Goths poursuivent systématiquement les appareils qu’ils détectent ; ils veulent ce système pour leur seul bénéfice. Quand ils découvriraient leur puissance, les humains seraient obligés de s’allier pour les vaincre ; c’est le but poursuivi par JD.

Les Goths réagissent comme attendu, attaquant le vaisseau Colon — une agression perçue par tout le monde comme étant dirigée contre le Killroy grâce au transpondeur volé. Un ennemi commun est découvert en même temps que l’existence du portail. Un ennemi puissant, dangereux, et qui va forcer l’humanité divisée à s’allier à nouveau pour faire face à ce nouveau péril. De justesse et grâce à leur action concertée, ils détruisent le vaisseau Goth.

Si le plan de JD a fonctionné, les révélations pour l’humanité sont lourdes de conséquences. Les superpuissances découvrent en même temps la Colonie, le portail, et le danger que représentent les Goths. Une résolution politique, pacifique, et de mutualisation des ressources contre ce nouvel ennemi doit être négociée.

JD participe un temps à ces échanges qui s’éternisent, mais son passé et ses origines le rattrapent. Il décide de rejoindre un vaisseau renégat affrété par un équipage mixte de Colons et de Résistants, qui franchit le portail illégalement pour découvrir ce Nouveau Monde et leurs habitants.

Comptage final: 5000 signes. Pas si mal.

Je déteste toujours autant les synopsis. Mais au moins, j’ai une méthode relativement fiable. Et vous ? Quelle est votre approche ? Dites-moi en commentaire quelle étape vous pose le plus de difficulté.